L'origine des chemins

Dans l'état sauvage, il n'y avait pas de chemins proprement dits : on passait partout; mais lorsque les hommes se sont agglomérés, ils ont éprouvé des besoins communs. Ils se sont frayés des chemins pour aller à la fontaine puiser l'eau nécessaire à leur alimentation, pour ramasser des branches dans la forêt et pour conduire leurs troupeaux dans les pâturages.

Plus tard, lorsque la construction d'habitations augmenta par suite du défrichement et de la culture des terres, la propriété s'est établie près des voies frayées au hasard, il n'a plus été permis de s'en écarter.

Les chemins et leur histoire remontent donc à l'origine de la civilisation : « Vieux vomme les chemins », dit un très ancien proverbe.

Retenons aussi que les chemins encaissés, « les baty », sont, en général, les plus anciens : ils ont été usés par le trafic routier.

L'invention des chars nécessita le perfectionnement, l'amélioration des chemins.

La bête de somme s'inquiète peu des inégalités de la route, de sa largeur et même de sa pente.

Au contraire, les véhicules exigent une voie polie, peu inclinée, assez large pour les croisements et assez dure pour résister à l'action tranchante des roues. A la rencontre des cours d'eau, il faut un pont solide pour les traverser.

Les anciens peuples de l'Orient avaient déjà de bons chemins : l'envoyé de Moïse au roi des Amarrhéens en fait mention (livre des nombres, chapitre XX, verset 17-19 et chapitre XXI, verset 22). Pharaon envoya 600 « chariots » de guerre à la poursuite des Israélites.

Le pavage des chemins

Ce sont les Carthaginois qui pavèrent les premiers chemins traversant les localités. Les Romains pavèrent les grands chemins, d'abord chez eux, puis à l'étranger, après leurs conquêtes en Gaule.

Sous Philippe-Auguste (1165 - roi 1180-1223), on commença à paver quelques rues de Paris – la première rue pavée porte toujours le nom de Rue Pavée, dans le 3ème arrondissement – Londres suivit en 1417, Berlin au début du XVIIème siècle seulement.

En Belgique, en 1297, on commença à paver à Anvers, en 1339 à Louvain, en 1364 à Namur, en 1383 à Lierre, au début du XVIème siècle à Mons, où les premiers réverbères, très rares, furent placés en octobre 1789.

Le pavage des rues contribua beaucoup à supprimer bien des épidémies qui autrefois décimaient nos populations, car elles provenaient du mauvais état des chemins étroits et irréguliers, vrais cloaques bordés de maisons basses et humides.

La largeur des chemins et sentiers

Cette largeur était réglementée suivant le duché, le comté ou la principauté dans laquelle se trouvait la localité envisagée.

Pour le duché de Lothier auquel nous appartenions, nous avons trouvé les renseignements suivants, extraits des greffes Scabinaux, n° 2868, aux A.G.R.

« Largeurs des chemins et rivières suivant les vieux Régistres et documents reposants au greffe de la haute cour du Lothier de toute ancienneté. »

Un sentier doit avoir de largeur de quatre pieds IV pieds

Un sentier ou chemin pour aller à l'Eglise doit être de six pieds VI pieds

Un sentier ou chemin pour aller à l'eau doit avoir six pieds VI pieds

Un chemin pour aller au moulin avec des sachées sur la tête doit être de VI pieds

Un chemin pour aller au moulin à cheval avec des sachées doit être de VIII pieds

Un chemin pour aller au moulin avec charrette doit avoir douze pieds XII pieds

Un chemin pour passer avec une charrue doit être de XII pieds

Un chemin ou aisement qui mène d'un village à l'autre doit être de XVI pieds

Un chemin pour mener des bêtes à vendre d'un village à un autre ou

d'une ville à une autre doit avoir de largeur vingt quatre pieds XXIVpieds

Un chemin pour mener une dame de nôces à l'Eglise doit être de VII pieds

Un chemin royal doit être de largeur XLIXpieds

Le chemin du Bailly pour passer les armées doit être de largeur de

soixante pieds LX pieds

Les droits de barrières ou de chausséages

Ces droits furent instaurés à une époque très reculée, où tout le pays était fermé.

On considérait alors que c'était une faveur de pouvoir transporter des marchandises d'un endroit à un autre.

(d'après J. De Soignies : Histoire des voies de communication, page 53)

Entr'autres, les étrangers, les charrons se rendant au charbon payaient 3 à 4 sous de passage. Ce droit fut supprimé en 1890.

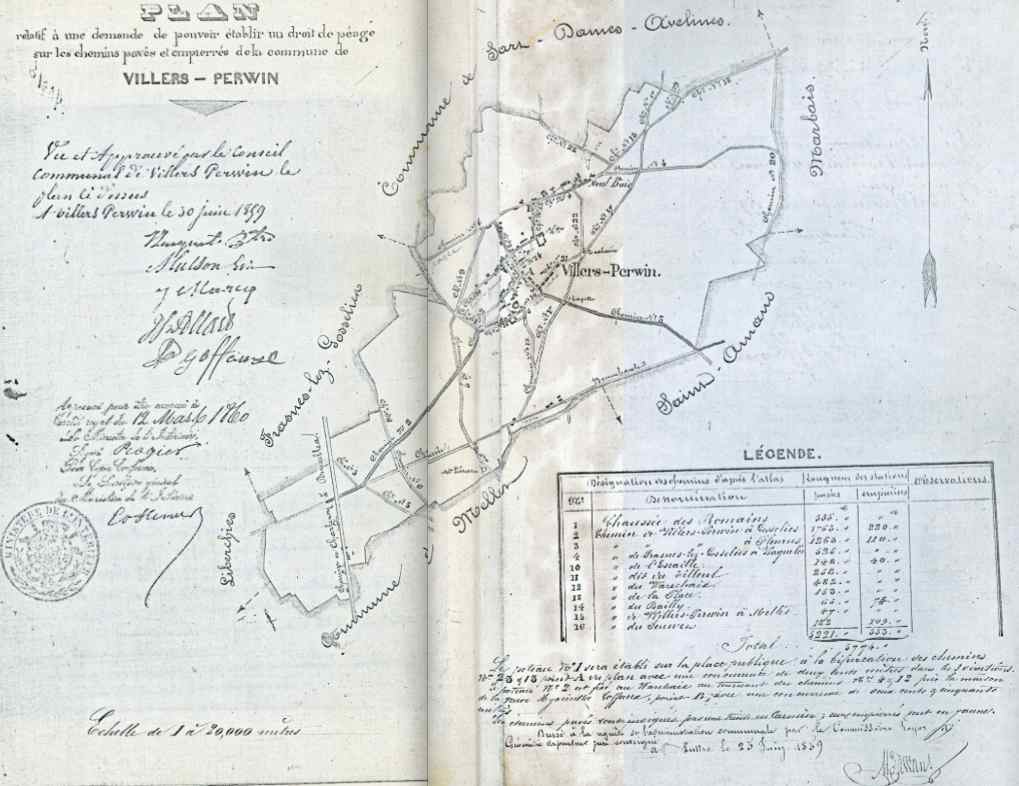

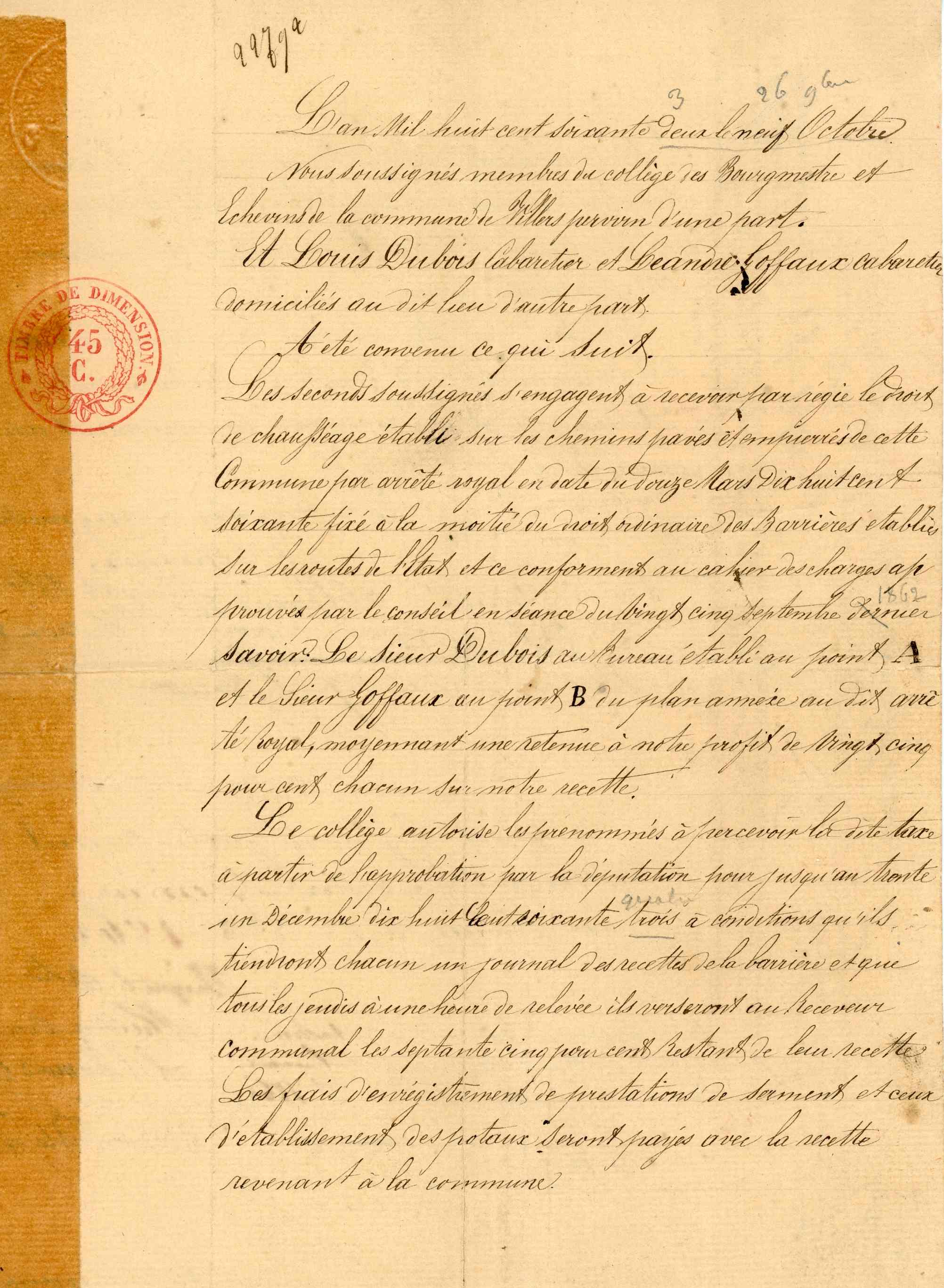

Le Rapport de la Situation de la Commune pour 1860, nous apprend que le Conseil Communal a été autorisé, par arrêté royal du 12 mars 1860, à établir un droit de chausséage sur les chemins pavés et empierrés et ce, en deux endroits de notre localité : au bas de la place et à l'intersection des chemins n°4 et 12 – Rues du chateau et du Tilleul.

La perception des droits a été adjugée 77 francs par an à Auguste Dumont. Elle prit cours le 21 mai 1860 et finit le 31 mars 1861. Les Députation Permanente n'a pas approuvé ce passement à cause de la modicité du prix. Publié et affiché à nouveau, personne ne s'est présenté pour cet emploi.

En 1864, ce droit a rapporté 166 francs 12 centimes.

Voir deux documents à télécharger :